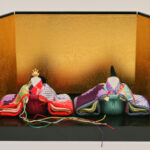

ちりめん細工・手つなぎ人形袋

ちりめん細工・手つなぎ人形袋

古作の中でも人気の高い作品です。

最初に同じ古作を拝見した時には保存状態も良く、その美しさと造形の見事さに目を奪われたものです。

一般的にはこの2体の人形で作られた物と、5体で作られたものがありますが、いずれにしてもたまわらない可愛らしさが備わっています。

もともと実用的な巾着として考え出された作品ですが、最近では小さくしてお飾り用に作られたものも多くなってきました。

そしてこの作品は1枚の布から男女をうまく断ち合わせてあって、男女のバランスがうまく取れた見事な作品に仕上がっています。

最近では男女両方をうまく取れる古布ちりめんが少なくなって、だんだん本格的な作品が作りにくくなって来たのが残念でなりません。

ちりめん細工,e-ちりめん優遊館 公式Facebookページ

ちりめん細工,e-ちりめん優遊館

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・かごめ袋

ちりめん細工・かごめ袋

六角形の竹籠の編み目を模った小さな袋です。

子どもの頃にはこんな竹籠が日常的に使われていて、我が家でもいろいろなところで活躍していました。

友達の家では大きな籠を逆さにして、ニワトリを中に入れていたのが今でも記憶に残っています。

ちりめん細工には、日常の生活の中にある物をヒントにした作品も多く、普段目に止まる「形」やら「文様」がたくさん取り入れられています。

かたや非日常的で珍しい物や儀式に使う物まで、普段は見ることの出来ない物を模った作品まで様々です。

何でも形に写してしまう観察眼と思いつきは、ちりめん細工の歴史にとって大きな力になっています。

ちりめん細工,e-ちりめん優遊館 公式Facebookページ

ちりめん細工,e-ちりめん優遊館

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・うさぎ人形

ちりめん細工・うさぎ人形

24日は中秋の名月です。お月見の準備をされている方も多いかと思います。

毎年この時期になると、どうも自分の短絡的性格は月=うさぎを連想してしまいます。

子どもの頃から満月の「うさぎの餅つき」の話は、いつまでたっても頭の片隅から離れません。

ちりめん細工のうさぎ人形はやはり人気の高い作品で、今ではいろいろな種類のお人形を見ることができます。

このうさぎのお顔は言わば最も古典的な部類の顔立ちながら、今の時代でもやっぱり人気がある作品です。

ちりめん細工,e-ちりめん優遊館 公式Facebookページ

ちりめん細工,e-ちりめん優遊館

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・花手まり

ちりめん細工・花手まり

ごく小さなつまみ細工の小花を集めて作った花手まり。

技術もさることながら、根気の世界でもあるようです。

以前はもっと強い色を使った作品が多かったのですが、このところは淡くて優しい色使いの作品が主流になってしまいました。

淡い色を基調にしたほうが全体の色合いに変化が付け易いとのことですが、確かに見る者にとっても優しく上品な感じを受けます。

小花の色の散りばめ方によっては随分変化の出る作品作りは、作る人にとっても大きな魅力の一つだそうです。

ちりめん細工,e-ちりめん優遊館 公式Facebookページ

ちりめん細工,e-ちりめん優遊館

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

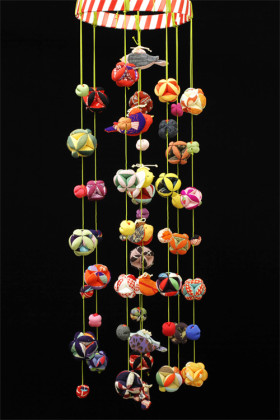

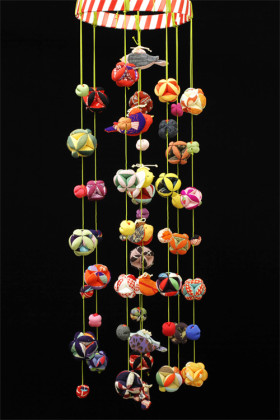

ちりめん細工・七宝手毬のつるし飾り

ちりめん細工・七宝手毬のつるし飾り

七宝手毬とくくり猿を使ったつるし飾りです。

真ん中にはうぐいす袋を下げて、ちょっと季節が合わないようにも思いますが、真ん中部分は他の作品に簡単に付け替えることが出来るようになっています。

つるし飾りにつるす作品の数はいったいいくつが正しいのかが、よく話題になって議論することがあります。

もちろんいくつ使うのが正しいと言うことはありませんが、地方によっても受け継がれてきた数の決まりがあるようにも聞いています。

一般的には50個もしくは51個の作品を下げることが多いようで、人生50年と言われた時代に、人並みに長生きして欲しいとの願いを込めたものです。

ちりめん細工,e-ちりめん優遊館 公式Facebookページ

ちりめん細工,e-ちりめん優遊館

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。