手つなぎ人形袋

日一日と暖かさが増してきて、もうあたり一面春の香りが漂っています。

そして桜の便りが聞こえてくると、ついついこの作品を紹介したくなります。

それは、「手つなぎ人形袋」。

ちりめん細工古作の中でも最も人気の高い作品で、私などはこの作品を最初に見たとき、「わっ。かわいい!」と思い、それからちりめん細工の魅力にひかれていったのです。

かわいいでしょう。何とも言えず。

この袋、お人形のお顔の向きがいろいろで、なかなか二つのお顔がうまく見えないのですが、紹介する作品はちゃんとうまく見えていますね。

そして女の子のきもののお袖にも桜の柄。

やっぱり今の時期がピッタリです。

このようなところもちりめん細工の作品の大きな魅力の一つです。

http://www.e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

「松阪ちりめんお細工物の会」作品展には、ご遠方からもたくさんのご来場をいただき、まことにありがとうございました。

会員一同心よりお礼を申し上げます。

ホームページに作品展の会場を掲載しています。

ちりめん細工・桜袋

日本で「花」といえば「桜」。

桜はわが国では花の代名詞となっています。

今年も暖かくなって、各地の開花情報も出始めました。

桜の花を見ると何となくウキウキしませんか?

もうすぐ満開の桜の下でのお花見が待っている方も多く、「花より団子党」の方には、この上ないお楽しみのようです。

今回紹介するのは、最もポピュラーなちりめん細工の桜袋。

見たところごく簡単そうに見えますが、つくるのはなかなか大変なのです。

特に花ビラの先端のくぼみは、手なれた方でもうまくまとめるのがむずかしいようです。

よほど器用な手先の持ち主でも、なれないとうまくいきません。

あなたも挑戦してみてはいかが?

写真の桜袋は何故かナデシコ。

作者の深ぁ?い意図でもあるのかな?

「松阪ちりめんお細工物の会」作品展には、ご遠方からもたくさんのご来場をいただき、まことにありがとうございました。

会員一同心よりお礼を申し上げます。

ホームページに作品展の会場を掲載しています。

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.e-chirimen.com/

桃取り猿

これは「桃取り猿」と言います。

下についた竹のばねをはじくと、お猿が上の桃のところで止まって、まるで桃をとりに行くように見えるので、このような名前がついたと考えられます。

桃取り猿のように民芸的な作品は、全国のどこかの地方で見られるものですが、この桃取り猿は見かけたことがありませんし、聞いたこともありません。

私どもの三重県松阪では、毎年3月の最初の午(ウマ)の日に行われる、岡寺山継松寺の縁日「初午」には、この桃取り猿の桃の部分が羽根に変わった「猿はじき」と言われる郷土玩具があります。

全く良く似ています。

玩具と言うより厄除けのお守りと言ったほうが正しいかもしれません。

「厄を去りはじく」と言うような意味合いのお守りです。

この桃取り猿の竹の部分は、松阪の猿はじきをつくっている方からお分けしていただきました。

今年の初午は3月6日7日8日、もうすぐです。

皆様も厄除けのお参り方々、ぜひ当店にお立ち寄りください。

■□■□ 松阪ちりめんお細工物の会 作品展 ご案内 ■□■□

□日時:3月1日(土)→9日(日) 10:00→18:00

□場所:松阪市湊町196 優遊館きもの大藤

※3月6日(木)は休まず営業

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.e-chirimen.com/

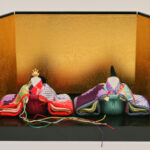

ねずみのお雛様

まあ何とかわいいのでしょう。

ねずみ(干支)のお雛様です。

明日は全国的に桃の節句。ひな祭りです。

このねずみのお雛様は、今年の干支の作品に「ちょっと」手を加えたもの。

頭に羽衣天冠と王冠(烏帽子)をちょこんと乗せて出来上がり。

干支の雛人形

余りにもかわいいのでもう一つご紹介します。

何やらかんたんに出来るように書いていますが、つくるのはなかなか大変です。

古典的なお雛様は打掛をまとっていらっしゃいますが、このお雛様は裃(かみしも)姿です。

頭の飾りを取れば、また干支の置物に早変わり。

今の時代にピッタリの、一石二鳥のお雛様でした。

もっともちりめん細工の古作にも、遊び心いっぱいの作品も多く、日本人の感性の豊かさを物語っていますね。

■□■□ 松阪ちりめんお細工物の会 作品展 ご案内 ■□■□

□日時:3月1日(土)→9日(日) 10:00→18:00

□場所:松阪市湊町196 優遊館きもの大藤

※3月6日(木)は休まず営業

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.e-chirimen.com/

ちりめん細工・傘福(かさふく)

ちりめん細工の傘福は、いわゆるつるし飾りの一つです。

もともと全国的にお雛様のお飾りとして、お雛様と一緒に飾られていたようです。

今では山形県酒田市の傘福が有名になり、酒田のお客様から、三月になると「傘福まつり」が開催されるということをお聞きしています。

ちりめん細工の「つるし飾り」と総称されるものは、ほかに、つり飾り、つり雛、雛のつるし飾り、さげもん、輪下げ等々、全国的にもいろいろな呼び名があるようです。

これらは一般的に「輪」に下げられたののがほとんどですが、もちろん「傘福」は傘にお飾りをつるしたから、「傘福」ということになるのでしょう。(当たり前ですね)

雛まつりももうすぐ。

酒田の傘福とともに、伊豆稲取の「雛のつるし飾り」、九州柳川の「さげもん」にちなんだ催しが開かれ、楽しい話題が伝わってくるのが楽しみですね。

e-ちりめん優遊館のホームページでは、つるし飾り、つり雛などの特集ページを掲載しています。

前から見たところ。

ちりめん細工の春駒、椿袋、金魚袋、風船袋、うさぎ袋などが見えます。

反対側から見たところ。

蝶々、梅袋、鳩袋、せみ袋などが見えます。

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

■□■□ 松阪ちりめんお細工物の会 作品展 ご案内 ■□■□

□日時:3月1日(土)→9日(日) 10:00→18:00

□場所:松阪市湊町196 優遊館きもの大藤

※3月6日(木)は休まず営業