ちりめん細工・梅の巾着

梅の花をうまくアレンジした作品。

高さが15?くらいのもので、もちろん実用としても使える巾着です。

お子様や卒業式を控えた若いお嬢様でも、はかま姿などにもピッタリかもしれません。

無地のちりめんと古布の柄の取り合わせが絶妙で、柄の白い部分が春の柔らかさをかもし出しているようです。

そして花びらの丸みもきれいなカーブを描き、美しいフォルムを作り出しています。

ちりめん細工の作品は、もちろん造形の美しさも大切ですが、細部の細かい作業部分のまとめ方も、作品の出来ばえにおおいに寄与するものですね。

日本の四季折々の季節感を伝えるちりめん細工の作品は、私たちの心に安らぎをを与えてくれるのです。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

■□■□ 松阪ちりめんお細工物の会 作品展 ご案内 ■□■□

□日時:2月28日(土)→3月8日(日) 10:00→18:00

□場所:松阪市湊町196 優遊館きもの大藤

期間中半日体験コーナーを毎日開催。お早めにお申し込みください。

お問合せ、お申し込みはここをクリック

※3月5日(木)は休まず営業

http://www.e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

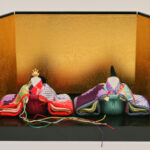

縮緬細工・雛人形

町のお人形屋さんでは、雛人形がいっぱい並んで、とても華やかな雰囲気をかもし出しています。

世のおじいちゃん、おばあちゃんは、お孫様の健やかな成長を祈る楽しみとともに、お財布が少々お寒くなる時期でもあります。

端午の節句ひな祭りまで、もう少しになってきました。

ちりめん細工の世界でも、いろいろなお雛様がつくられていて、見ているほうにとってはとても楽しいものです。

このお雛様はとても小さな作品ですが、お雛様、お内裏様とも、なかなか高貴な雰囲気が漂いながらも少し素朴な感じがして、豪華なお雛さまとは違ったおもむきを感じさせてくれます。

ちょっと拡大してお顔を拝見します。

十二単に見立てた装束の襟元が素敵です。とても柔和な雰囲気です。

シャープな烏帽子が凛とした表情で、高貴なお方の雰囲気が漂ってきます。

今までにご紹介したお雛様をご紹介します。下のリンクをクリックしてください。

その1

その2

その3

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

■□■□ 松阪ちりめんお細工物の会 作品展 ご案内 ■□■□

□日時:2月28日(土)→3月8日(日) 10:00→18:00

□場所:松阪市湊町196 優遊館きもの大藤

期間中半日体験コーナーを毎日開催。お早めにお申し込みください。

お問合せ、お申し込みはここをクリック

※3月5日(木)は休まず営業

http://www.e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

ちりめん細工・うぐいす袋と梅袋

新年のご挨拶が遅れてしまいました。

あけましておめでとうございます。

本年もご愛顧、お引立てを賜りますよう、お願いを申し上げます。

今日あたりは真冬の寒さですが、この年末からお正月にかけては、暖かい日が続きましたね。

外に出てみると、もう梅のつぼみも膨らみ始め、春の訪れが間近なことを告げています。

ちりめん細工の世界では、季節感の強い作品も数多く見られます。

梅とうぐいすのように、昔から「つきもの」といわれる取り合わせも、季節を代表する作品として、妙味がよく発揮されていますね。

そろそろ毎年の恒例「松阪縮緬お細工物の会 作品展」が近づいてきました。

皆様方もぜひお出かけくださいませ。

今年もいろいろなちりめん細工作品をご紹介してまいります。

ブログのほうもぜひ見てくださいね。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

■□■□ 松阪ちりめんお細工物の会 作品展 ご案内 ■□■□

□日時:2月28日(土)→3月8日(日) 10:00→18:00

□場所:松阪市湊町196 優遊館きもの大藤

期間中半日体験コーナーを毎日開催。お早めにお申し込みください。

お問合せ、お申し込みはここをクリック

※3月5日(木)は休まず営業

http://www.e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

ちりめん細工・鯛車

お正月ももうすぐ。

やはりお正月のお飾りには、こういった鯛車のようなおめでたい作品がピッタリです。

鯛車は郷土玩具の一つで、全国的にも数多く存在するようですが、いずれも節句や長寿の飾り物として考えられ、それが玩具になったようです。

ちりめん細工の鯛車は、下の四角い部分に小さなものを入れることが出来ます。

お飾り兼小物いれということで、まさに用と美を兼ね備えています。

こういった作品を考えた出した人は、ちょっとした工夫で見事に用と美を実現しているのですね。

日本女性の美意識と、奥ゆかしさの中に潜む工夫には、感心することしきりです。

来年もよい年であるようお祈りするとともに、ご多幸、ご健勝を願ってやみません。

http://www.e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

縮緬細工・羽子板

お正月も近くなってくると、このような作品が目に留まるようになってきます。

今年の松阪縮緬お細工物の会作品展(クリック)に出品された、押し絵でつくったちりめん細工の羽子板です。

この作品は出来ばえもさることながら、羽子板の台の上に貼ったぼかしの江戸ちりめんが何とも素敵で、作品の雰囲気をおおいに盛り上げています。

ちりめん細工は技術もさることながら、彩り、生地の取り合わせ方など、三拍子揃っていい作品ができると言う人もいらっしゃいます。

確かにその通りかもしれません。

最近では羽子板も本来の遊び道具という役割を離れて、お飾りの性格が強くなっています。

絢爛豪華なものもいいのですが、しっとりと落ち着いた雰囲気で、彩が冴えるものもまたいいものですね。

もうすぐお正月。

皆様方もお正月の準備は万端でしょうか?

おからだに気をつけて、お励みください。

http://www.e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。