ちりめん細工・羽子板

もうすぐお正月。

ついついこういった作品を紹介したくなりますね。

三枚が対になった押し絵の羽子板です。

この羽子板の見事さは、もちろん優れた技術を持った作者の作品ですから言うまでもありません。

加えて土台のぼかし柄のちりめんの効果が、作品をよりいっそう引き立てていることを見逃すこともできないのです。

同じ作品を作るにしても、やはり材料選びの段階から、イメージを膨らませることの大切さを教えてくれる一品であることは間違いありません。

e-ちりめん優遊館の店主といたしましても、こんなぼかし柄のちりめんを作りたいところです。

作品の巾が大いに広がることは明らかですが、何しろ手作業で作るしか味わいのある「ぼかし」はできません。

とてもとても高価なものになって…、皆様買ってくださるかな?

まったく悩ましい限りです。

年の瀬が迫ってまいりました。

皆様方良いお年をお迎えくださいませ。

http://www.e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

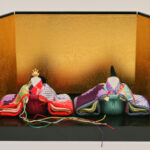

ちりめん細工・市松人形

きりっとした目とおちょぼ口。

日本女性の奥ゆかしさと現代女性の活発さが、見事に表現されているのではないでしょうか。

このお顔は、綿を詰め込んだだけで作られているそうで、作者や作る時々によっても、その表情はさまざまに変化します。

わが人間の顔も千差万別であり、市松人形のお顔もこれまた百人百様なのです。

決まりきったお顔だけが出来上がって来るわけではありませんので、見るだけの私にとってはおおいに楽しませてくれる一品でもあります。

そしてその表情豊かなお顔は、長時間眺めていても飽きることなく、どのお顔も愛着すら覚えるのです。

私などは見るだけで勝手な事ばかり言っていますが、作るかたにとってはたいへんな作業であることは間違いありません、

顔の凹凸を作るために、糸で引っ張るそうですが、引き加減によってずいぶんと輪郭や表情が変わってしまうとのことです。

ほんとうに根気のいる仕事ですね。

http://www.e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・2010年干支・寅(とら)

「寅さぁ?ん!青白い顔をして元気ないの?それに刀なんかさして、女の子だったらなぎなたを持つんじゃないの?」

「あのねお嬢ちゃん。これでもれっきとした男の子なんだよ。ホワイトタイガーって知ってるかい?

ボクはね、タイガー、タイガー、ホワイトタイガーってわけさ。」

「へぇっ?、驚いた。でも私見たことがないけど、ホワイトタイガーってカッコいいじゃない。

ブルーの目もステキよ。でもどうしてホワイトタイガーなの?」

「さぁ?てどうしてなんだろう。たぶん作者の感性ってものが、ボクを作り出したんじゃないかな?」

「そうね。フツーのトラさんならたくさんいるものね。でも来年の干支はあなたの出番でしょ。」

「そうなんだよ。平成22年は寅年。それでボクが登場ってわけなんだけど、そろそろ引っ張りだこでね、何やら忙しい。

まあ来年も良い年になって、みんなが笑顔で楽しく暮らせるといいね。

心からお祈りしていますよ。」

http://www.e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・犬張子

ちりめん細工作品の中でも、最も人気の高い作品の一つ。

最初にこの作品を拝見したときには、その愛くるしさに感動したことを覚えています。

全国的にも犬は安産のお守りとして、また出産のお祝いにも珍重されています。

もともと犬張子は江戸玩具の一つですが、その起源は平安時代にまでさかのぼると言われています。

身の汚れやさまざまな災いを取り除くお祓いの道具として用いられた、「狛犬」の像がそのおおもとだそうです。

それが時を経て玩具となり、子供の健やかな成長を願う飾り物として、現在まで愛され続けているのです。

犬張子の背中にはでんでん太鼓が付いていますが、なぜそうなのかはわかりません。

一般的にも良く見かける組み合わせですので、やはり玩具としての要素が強いのかもしれませんね。

まあピッタリといえばピッタリなんですが…..。

http://www.e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・組木袋

正方形の部分が細い布で組み合わされ、それをつなぎ合わせて作られた作品です。

古作の中で見たような気もするのですが、この作品は書籍でも紹介されているということです。

見た目はどちらかと言うと地味な作品ですが、じっくり拝見しているとなかなか趣があります。

四角につなぎ合わせた部分は、パッチワークの作品でも見たようなことがあります。

同じような手法であれば、洋の東西と問わず、造詣に対する考え方には、おおいに共通点があると言うことになりますね。

考え出された人のご苦労はたいへんなものであったと想像できるのですが、眺めていたり講釈を言っている人間は、まったく気楽なものです。

根気と時間がかかる仕事だと言うことは、重々承知しているのですが…..。

それにしてもたくさんの作品を拝見できることは、まことに幸せで感謝の念でいっぱいです。

http://www.e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。