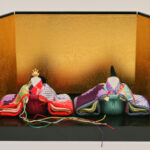

ちりめん細工・七福神

今年もあとわずか。年の瀬も押し詰まってまいりました。

私もやはり日本人なのか、この時期になるとついつい幸せを願うものに気が行ってしまいます。

今年一年の無事に感謝すると共に、新年に向けての期待と、新しい年の始まりに臨み、誰もが幸せであって欲しいと願う気持ちは、同じように持っておられると思います。

そんな気持ちから、ちりめん細工の七福神の登場していただくことにいたしました。

前列左から、福禄寿、弁財天、恵比寿神。

後列左から大黒天、布袋和尚、寿老人、毘沙門天と並んでいます。

この作品を眺めながら、今の暮らしに感謝すると共に、新しい年のより良い幸せを願うことにいたします。

皆様方のご健康とご多幸をお祈りしながら、良い年をお迎えいただきますよう、心よりお祈り申しあげます。

http://e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・羽子板

師走も中旬を過ぎたと言うのに、なかなかお正月の気運が高まってきません。

それでも後わずかで新年を迎えることになり、ご家庭の台所を担う主婦の皆様方にとっては、やがて忙しい毎日がやってきそうです。

この押し絵の羽子板は、松阪ちりめんお細工物の会の教室でのお稽古作品です。

松竹梅が揃って、いかにもお正月と言う雰囲気が漂ってきます。

かつては実際にお正月の遊びに使った羽子板も、昨今ではお飾りが主流になってしまいました。

ご自分で作られた羽子板を飾るのも、お正月にお迎えをするお客様との話題になって、いっそう楽しい会話が弾むに違いありません。

http://e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・犬張子の絵馬

絵馬の由来や歴史については、皆様すでに十分ご承知のことと思います。

ただ江戸時代以降、神社や寺院に寄進すろという本来の目的だけでなく、家内安全や厄除けを祈って、お家にも飾られるようになってきたようです。

そして絵馬に描かれる図柄も馬だけでなく、色々なものが登場します。

この犬張子の図柄は、おそらくお子様の無病息災や健やかな成長を祈って、作られたものに違いありません。

押し絵で作られた犬の表情は、まん丸のキリッとした眼の中にも、穏やかで優しい表情があふれています。

http://e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

十二支(干支) 辰

とうとう今年も最後の月を迎えてしまいました。年の瀬を迎えると何やらあわただしくなるものです。

来年の十二支は、ご存知「辰」。

通常干支「辰」と言ってしまいますが、干支とは十干、十二支の組み合わせですから、来年の干支は正確にいうと「壬辰(みずのえたつ・じんしん)」になります。

難しいお話はさておき、辰(多分龍と同じだと思いますが)は空想上の動物。

下を向いても上を向いても、何となく天に昇るような勢いがあり、余り明るくない今の時代には欠くべからざる動物ではないでしょうか。

上り調子の気運が出ることを、大いに期待したいものです。

さてこの辰の顔も、多分作っては「ダメ」、「気に入らない」、「何となく面白くない」、と言うような繰り返しで、やっと完成したと思われます。

いったい幾つの試作品を作ったのでしょう。

作者にはたいへんご苦労をおかけいたしました。

http://e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・創作の巾着

世の中には本当にたくさんのちりめん細工の題材が”ころがって”(失礼)いるもので、この作品の形は、何かの食べ物のような形をしていると思いませんか。

そう、油揚げの巾着煮を連想してしまいます。

作者が巾着煮をヒントに作られたかどうかも、まったく定かではありませんが…..。

もっとも私が作者の苦労も知らずに、筋違いなことを考えているだけかも知れません。

この小さな巾着を作るには、相当の試行錯誤と根気の結晶があってこそ出来上がったと想像しています。

彩の妙、柄の使い方などを拝見すると、古作にはない少し近代的な雰囲気も感じられます。

ちりめん細工の世界はやっぱり奥深いもので、一つの作品を作り出すまでには、まさに”執念”のような思い入れが必要なのかも知れません。

http://e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。