ちりめん細工・桜の針山

少しずつ暖かさも増して、あちこちから桜の便りも聞こえ始めました。

桜は何といっても日本を代表する花。やっぱり春の象徴でもあります。

この桜の針山はどちらかというと、「桜の花をかたどった針山」と名づけたほうがいいかもしれません。

その分色彩や柄に変化を加えると、余り季節感を感じさせない作品にも変化します。

こんな針山を傍らにおいて仕事をすれば、きっといい作品が出来上がるに違いありません。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

「松阪ちりめんお細工物の会」作品展には、ご遠方からもたくさんのご来場をいただき、まことにありがとうございました。

会員一同心よりお礼を申し上げます。

ホームページに作品展の会場を掲載しています。

http://e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・桜袋

今年の冬も寒い日が続きましたが、桃の節句が過ぎ作品展が終わると、知らず知らずのうちに暖かさが増してきます。

そして桜の時期がもうすぐやってきます。

この桜袋は最も単純な形ながら、柔らかな丸みとピシッとした角の鋭さが決まると、まことに美しいフォルムを作り出します。

長年色々な作品を拝見していても、特にこの桜袋と梅袋は見るたびに新鮮さが湧き出して来ます。

実はちりめん細工の作品は簡単そうに見えるものをつくるのが最も難しいことは、実際に作品を作っておられる方が一番良くご存知のことではないでしょうか。

ほんとうに奥の深い手芸です。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

「松阪ちりめんお細工物の会」作品展には、ご遠方からもたくさんのご来場をいただき、まことにありがとうございました。

会員一同心よりお礼を申し上げます。

ホームページに作品展の会場を掲載しています。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

http://e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

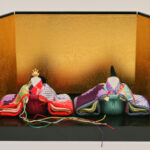

ちりめん細工・雛巾着

ちりめん細工の雛巾着はその名の通り裏側が巾着になっていて、実際に小さな物を入れることができます。

古作にもお雛様を題材にした巾着は、いろいろな種類のものを見ることができ、多分桃の節句の時期に使うお守り袋や、お香入れにつくられたと考えられます。

でも現代では「巾着」というよりは、「壁掛け用雛人形」と考えたほうが間違い無いかもしれません。

玄関の壁などにほかのお飾りと共に飾れば、立派な雛人形に変身します。ちょっとおしゃれですよね。

ちりめん細工の作品は実用品が飾りになったり、またその逆もあったりで、いろいろな楽しみ方ができるのも人気の秘密なのでしょう。

■□■□ 松阪ちりめんお細工物の会 作品展 ご案内 ■□■□

□日時:3月8日(土)→3月13日(木) 10:00→17:00

□場所:松阪市白粉町527番地1 優遊館 TLL:0598-21-3533

(本年より会場場所が変更になります。ご注意ください)

お問合せ、お申し込みはここをクリック

※3月12日(水)、13日(木)は休まず営業

<>

http://e-chirimen.com/top/renewal/sakuhinten/sakuhintent.html

作品展の詳細は上のバナーをクリックしてご覧いただけます。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

http://e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

ちりめん細工・菱餅袋

桃の節句の雛飾りに無くてはならない菱餅。それを袋にした作品です。

袋の中には何を入れて楽しむのでしょう。

もともと菱餅は赤・白・緑の三色でできているのが基本のようですが、地方によっても色の組み合わせや色数も違うそうです。

そしてこのそれぞれの色にも深い意味合いが込められていて、これまた端的にいえば、長寿、健康、子孫繁栄などの願いが込められています。

菱餅といえば子供の頃には干菓子の菱餅をそっとちょうだいして、おばあちゃんにお叱りを受けた記憶も残っています。

そして現代では何とチーズケーキやプリンの菱餅まであるということですから、全く驚いてしまいます。

いずれにしても節句のお飾りには色々な願いが込められていて、これがまた日本文化の奥深さの象徴でもあります。

http://e-chirimen.com/top/renewal/sakuhinten/sakuhintent.html

■□■□ 松阪ちりめんお細工物の会 作品展 ご案内 ■□■□

□ 日時:3月8日(土)→3月13日(木) 10:00→17:00

□ 場所:松阪市白粉町527番地1 優遊館 TLL:0598-21-3533

(本年より会場場所が変更になります。ご注意ください)

お問合はここをクリック

※3月12日(水)、13日(木)は休まず営業

<>

作品展の詳細は下のバナーをクリックしてご覧いただけます。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

http://e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

ちりめん細工・犬筥(いぬばこ)

雛人形の脇飾りに使われていた犬筥です。

江戸時代の雛飾りでは見かけることが多いのですが、昭和に入ってからの雛飾りではあまり見ることができません。

ところが最近の雛飾りにはこの犬筥を加えた飾りを見かけるようになりましたから、つるし飾りと同じでこれもちりめん細工復活の影響なのでしょうか。

犬筥はもともとは神社などの狛犬をヒントにつくられた、一種のお守りと考えられます。

加えて女の子の節句に子宝と安産に恵まれることを願うと共に、健やかな生長を祈るシンボルのようなお飾りです。

それにしてもこの顔の目鼻口は愛嬌たっぷりで、見飽きることの無い作品です。

■□■□ 松阪ちりめんお細工物の会 作品展 ご案内 ■□■□

□日時:3月8日(土)→3月13日(木) 10:00→17:00

□場所:松阪市白粉町527番地1 優遊館 TLL:0598-21-3533

(本年より会場場所が変更になります。ご注意ください)

お問合はここをクリック

※3月12日(水)、13日(木)は休まず営業

<>

http://e-chirimen.com/top/renewal/sakuhinten/sakuhintent.html

作品展の詳細は下のバナーをクリックしてご覧いただけます。

http://www.mctv.ne.jp/~go-daito/

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

http://e-chirimen.com/

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。