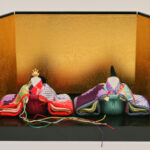

ちりめん細工・春駒袋

年始のご挨拶が遅くなってしまいました。

本年もこのブログをご愛読賜りますようお願いいたしますと共に、皆様方にとって前途羊羊(洋々)の年になりますようお祈りいたします。

このところお正月のトップバッターは、ついついこの春駒袋を起用しております。

この凛としながらも優しいまなざしと、早春の野原を駆ける若駒のすがすがしい姿を想像すると、いかにも新春の作品にぴったりと言う気がしてなりません。

年をとるに従いこういう若々しい表情を持つ作品には、ついつい心を惹かれてしまいます。

古作の中にもたくさん見ることのできる春駒ですが、目の表情ひとつでずいぶん印象の変わる作品のひとつでもあります。

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・羽子板

ちりめん細工・羽子板

年の瀬も押し詰まり、今年もあと5日を残すのみとなりました。

奥様方にとりましては一年の間で最も忙しい時期かと。

帰省されるお子様やお孫様を迎える準備、あるいは逆に帰省する準備等々、考え出せば頭が痛くなるぼど家の大掃除にお買い物に、猫の手も借りたいほど多忙を極められていることと拝察いたします。

今年の締めくくりはお正月の羽子板。

最近はお正月に羽子板で遊ぶ子供たちも少なくなりましたが、ぜひ日本の伝統的な遊びは後世に伝えていってほしいものです。

来年は未年。きっと前途羊羊(洋洋)の年になるに違いありません。

新しい年を迎えるにあたり、皆様方のご健康とご多幸をお祈りし、来る年も穏やかな良き年でありますよう祈ってやみません。

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・鶴亀袋

「鶴は千年亀は万年」と言われるほど、鶴と亀は長寿健康を祈る代名詞のようになっている動物です。

その鶴亀を巾着にしたちりめん細工の作品は、古作の中にもずいぶんな数と種類を見ることができます。

単に小物入れ(琴爪入れ)など本来の用途のほかに、おそらくおめでたい時のお飾りにしたのか、あるいはお年寄りの長寿健康を祈るお守り的存在であったものと思われます。

もともとちりめん細工でお飾りとして使われてきた古作は、節句やお正月などに合わせて作られてきたものが多いことから、この作品はお正月のお飾りにも持って来いの作品と言えます。

季節感の強いちりめん細工の作品たちですが、節句などにもぴったりの作品はより強い季節感とともに、人々の幸せを願う気持ちがこめられています。

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・鯛車

お正月が近づいてくると、ついついおめでたい作品をご紹介したくなってしまいます。

鯛車はもともと子供の玩具だったようで、遊び方としては車の付いた鯛を引っ張って遊んでいたものだそうです。

それが飾りとして使われるようになったのは、やっぱり「おめで鯛」の鯛にあやかって、おめでたい節句などの飾り物になったとの説が有力です。

赤い鯛を見ると何となくおめでたくなってしまうのは、子供の頃から結婚式などのお祝い事に赤い鯛の砂糖菓子が付いていて、ついついそれを連想してしまうからでしょうか。

年をとってしまいました。(笑)

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。

ちりめん細工・2015年 十二支(干支) 未(ひつじ)

このところめっきり冷え込みが厳しくなってまいりました。皆様方、お元気でお過ごしでしょうか。

今年もとうとう師走に入り、恒例来年の干支をご紹介する時期になってしまいました。

来年は未(ひつじ)年。中国では十二支を浸透させるために、この未という文字に動物のヒツジを当てはめたのですが、さてその理由は一体なぜなのでしょうか。

いやいや難しい話はやめにして、ヒツジはその毛を私たちの衣類や生活道具として提供してくれる動物でもあります。

ヒツジが周囲の行動をじっくり見ながら集団行動を好むのと同じく、未年の人の性格は気の弱さがあるものの、人当たりが柔和で人と人の争いを好まず、困っている人を見ると何と助けてあげようとがんばるそうです。

世界中の人が未年の人のような性格を持っていれば、争いのない平和な世界がきっとやってくるに違いありません。

来る年も平穏平和な世界がやってくるよう、心から祈りたいものです。

楽しいちりめん細工の作品を紹介しています。

ちりめん細工の材料、無地ちりめん、組紐などを販売しています。

ホームページにもぜひお立ち寄りください。

松阪ちりめんお細工物の会ホームページへもどうぞ。

会員の作品もたくさんご紹介しています。